A conferma delle innumerevoli idiosincrasie che animano il nostro paese, mi sorge spontanea una domanda: esattamente perché Ryan Coogler, in mezzo a una pochezza disarmante nel panorama americano mainstream, piace in tutto il mondo con la sola eccezione dell'Italia? Me lo chiedo già da quando ho visto per la prima volta Creed - Nato per combattere (Creed, 2015), ma il quesito mi sembra ancor più complesso alla luce della visione de I peccatori (Sinners in originale), arrivato nelle sale nello scorso aprile con il plauso unanime in tutto il mondo, incassi molto elevati considerando l'attuale crisi dell'esperienza cinematografica e, puntualmente, non poche ricezioni negative dove? Ovviamente nel nostro amato stivale. Qualche idea sull'argomento è maturata nella mia testa in questi anni, fino a toccare questioni culturali piuttosto annose e meritevoli di una disamina articolata, per cui mi limito a focalizzarmi in questo momento sull'ultima fatica del cineasta statunitense.

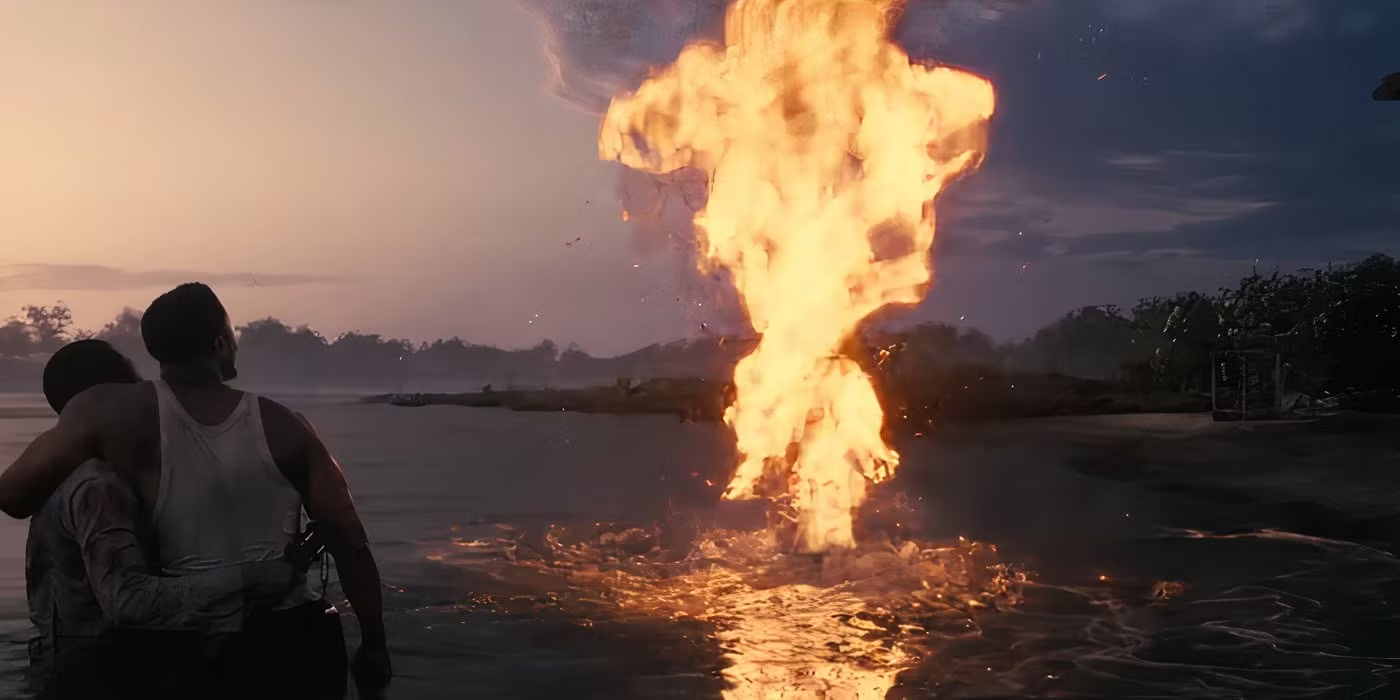

Ambientato in una sola, lunga giornata del Mississippi del 1932, il film mette in scena il tentativo da parte dei gemelli Stack e Smoke Moore (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) di aprire un juke joint nella propria città natale, abbandonata per anni in cerca di fortuna a Chicago. Per garantire il successo del locale chiedono aiuto al giovane cugino Sammie (Miles Caton), asso della chitarra, al navigato musicista Delta Slim (Delroy Lindo) e all'ex moglie, nonché esperta di magia e cuoca, di Smoke Annie (Wunmi Mosaku). Nonostante qualche difficoltà, soprattutto legata agli introiti economici, l'inaugurazione sembra andare alla grande, almeno fino alla comparsa di un trio di misteriosi bianchi, guidati dall'irlandese Remmick (Jack O'Connell), che chiede di poter partecipare alla festa.

Uno dei primi pensieri che balena nella mente dello spettatore durante e dopo aver concluso I peccatori si concentra su quante cose, quanti film ne film lo compongano. Dalla ricostruzione della vita negli stati del sud nel pieno della crisi del Ventinove al gangster movie, dall'horror soprannaturale al western, il pastiche organizzato da Coogler non nasconde la propria essenza postmoderna e metacineamtografica, che però non si limita a flirtare con la conoscenza pregressa del pubblico, bensì lavora come strumento indispensabile per la poetica del regista. Dichiaratamente militante in ogni sua opera, l'autore di Black Panther (2018) dopo aver messo a nudo le contraddizioni e iniquità cui va incontro la comunità afroamericana dal momento stesso della sua nascita tenta un'azione ben più sovversiva, ovvero filmare il suo riscatto nei confronti degli oppressori tramite l'appropriazione di quegli spazi che gli sono sempre stati negati. Protagonisti di tale operazioni sono i fratelli Moore, che, dopo aver conosciuto le condizioni tipiche della vita degli uomini di colore nel profondo sud, tentano una scalata sociale attraverso i sentieri più oscuri dell'American Dream, in quella malavita di Chicago che, pur trovandosi evidentemente al di là dei confini della legge, resta comunque a esclusivo appannaggio dei bianchi. Allo stesso modo denaro e potere, il connubio che muove le fila del mondo, come spiegato in una scena anche da Smoke, è sempre stato esclusivo dei colonizzatori, persino nelle sue implicazioni più superficiali e apparentemente innocue (divertimento, abbigliamento, automobili ecc.). Per quanto moralmente esecrabili, i due gangster rappresentano uno dei tanti modi in cui la classe dominata può ribaltare i rapporti di forza, mettendo in crisi quelle convenzioni che tengono ai margini dei centri di potere, perfino culturali, il gruppo di outsider, esattamente come accadeva ad altri personaggi di Coogler, dal supereroe africano T'Challa al pugile di colore che rivive il mito di Rocky Adonis. I generi popolari e gli eroi che li popolano non devono più essere WASP, bensì un territorio franco per permettere anche ai giovani di colore di aspirare alle vette del proprio immaginario e, quando questo non accade, ecco allora che qualcuno si rifugia nel lato oscuro della luna, quello degli antieroi, dei fuorilegge che dominano un periodo storico in cui è ancora il più forte a determinare il destino della collettività, in contiguità con il Far West.

Sinners potrebbe "accontentarsi" di trasmigrare il mito dei vari Dillinger, Butch Cassidy e Sundance Kid verso la popolazione nera e invece punta più in alto. La svolta horror nella seconda metà della pellicola, ad esempio, a prima vista crea una versione alternativa della dicotomia bianchi buoni/indiani cattivi del western classico, dove i vampiri sono ovviamente di origini anglosassoni e collusi con il Klan, eppure nel corso dello snervante assedio questi ultimi mostrano una complessità interpretativa ben lontana dalla manichea divisione tra buoni e cattivi. Nelle parole e nelle azioni di Remmick e di coloro che vengono morsi emerge una idea comunitaria allettante nella sua distanza da qualunque discriminazione etnica, per non parlare della prospettiva dell'immortalità, che però, al contempo, nella sua intrinseca violenza e limitazione in molti di quegli aspetti che rendono così speciale l'esperienza umana (si pensi alla possibilità di ammirare il sole) non può non far pensare ai vacui propositi di uguaglianza di cui si frega la contemporaneità, teoricamente priva di discriminazioni per legge scritta e morale, ma di fatto fondata proprio su una élite che detiene il potere e una massa sempre più uniforme che si limita a sopravvivere alla sua ombra. Ecco perché persino il tanto vitale e ottimista Stack, in una delle sequenze conclusive, rimpiange amaramente la prima parte della giornata inaugurale del juke joint. Umanità e libertà non potranno mai essere slegate, per cui l'unico potere in grado di donare un assaggio reale di entrambe per un popolo sottomesso da secoli è quello dell'arte, in particolare della musica, che, al di là delle notevoli evoluzioni subite con gli innumerevoli ricambi generazionali, simboleggia nel migliore dei modi la ricchezza di tale popolo, il suo lancinante grido di autoaffermazione e le possibilità espressive di qualunque forma artistica. Se siete tra i detrattori de I peccatori provate a dare un'altra occhiata al piano sequenza del ballo extradimensionale, uno di quei momenti che ci ricorda perché amiamo il cinema e ne abbiamo così disperatamente bisogno.