Anche senza aver mai prestato la minima attenzione alle tante dichiarazioni in merito, chiunque seguendo la filmografia di Guillermo Del Toro avrebbe potuto scorgere una comune matrice, il mai abbastanza celebrato Frankenstein o il moderno Prometeo di Mary Shelley, che echeggia perfino nelle produzioni più insospettabili o apparentemente lontane da un caposaldo della letteratura gotica. Era dunque inevitabile che prima o poi il cineasta messicano riuscisse nell'impresa, agognata fin da ragazzo, di trasporre direttamente il romanzo. L'opportunità gli viene fornita da Netflix, che porta sul proprio catalogo e in alcune sparute sale nell'autunno del 2025 Frankenstein, dopo la presentazione in concorso al Festival di Venezia, accolto da recensioni perlopiù positive, sebbene non manchino alcune voci fuori dal coro, soprattutto in seno alla critica italiana.

Il film, al netto di alcune non secondarie variazioni rispetto al materiale d'origine, segue piuttosto fedelmente l'ormai arcinota vicenda dello scienziato Victor Frankenstein (Oscar Isaac), che prima riesce a dare vita a una creatura (Jacob Elordi) per poi abbandonarla in un impeto di rigetto nei suoi confronti, scatenando in quest'ultima un sentimento di vendetta.

Fin dalla divisione in tre atti, un prologo narrato con oggettivo distacco, un secondo atto dedicato al punto di vista di Victor e un terzo invece che si identifica con la soggettività della Creatura, Frankenstein rivela la volontà di spostare il focus narratologico dal Bildungsroman del creatore a un sostanziale equilibrio tra le due parti in conflitto. Conflitto che è il cuore pulsante della pellicola, non quello però tra scienza ed etica, che viene rilegato ai margini da Del Toro, bensì quello tra padri e figli. La porzione di racconto dedicata allo scienziato, difatti, mette subito in evidenza, con grande scarto rispetto al romanzo, la relazione molto complessa con il barone Leopold (Charles Dance), che non riserva alcuna dimostrazione di affetto verso il figlio. Al contrario il suo primogenito viene trattato come un discepolo, un fantoccio da plasmare secondo la propria volontà e il desiderio di renderlo una copia di sé, in grado di reggere il lignaggio famigliare senza arrecare danni alla reputazione dei Frankenstein. Atteggiamento del tutto opposto a quello riservato all'altro figlio, William (Felix Kammerer), cresciuto con tutte le premure affettive negate al fratello maggiore e che, per un ulteriore scherzo del destino, trova anche l'amore, ricambiato, di Elizabeth (Mia Goth), donna di grande intelligenza, sensibilità e libertà di pensiero, incredibilmente somigliante alla madre del protagonista (Goth interpreta entrambi i personaggi).

Victor cresce e diventa un adulto certamente geniale ma anche e soprattutto orfano, privato prima dell'affetto paterno e in tenera età anche di quello che riceveva dalla madre, con cui aveva uno splendido rapporto e che neanche la notevole esperienza medica di Leopold riesce a salvare. Prendendo in prestito le parole che Sorrentino, anch'egli orfano, affida al saggio regista Antonio Capuano in È stata la mano di Dio (2021), l'uomo vive la propria condizione come un completo abbandono, inasprito dalle opposte fortune vissute dal fratello, compresa la relazione con Elizabeth, della quale si invaghisce, e tenta di sublimare questo abbandono diventando egli stesso creatore di un essere privo dei difetti e delle imperfezioni umane a lui rimproverate dal padre, dimostrando al contempo di essere degno di ammirazione da parte di quella comunità scientifica che identifica con lo stesso Leopold. Il risultato però è la trasformazione del protagonista in un surrogato paterno non appena si trova nella posizione di dover educare e formare la Creatura, disprezzandone i mancati progressi proprio come faceva il barone fino a conseguenze sempre più estreme.

Di padre in figlio Del Toro nella terza e ultima sezione del lungometraggio fa della Creatura il protagonista assoluto, libero nel mondo ma prigioniero della sua diversità, che gli permette di stringere amicizia solamente con un anziano cieco (David Bradley), in piena sintonia con uno dei temi centrali di La forma dell'acqua (The Shape of Water, 2017), mentre il resto dell'umanità lo rigetta come un mostro. L'unico altro essere umano in grado di vedere la natura sostanzialmente buona, memore delle teorie di Rousseau, della Creatura è Elizabeth, la cui apertura verso ciò che non rientra nei canoni del perbenismo borghese ottocentesco, introduce anche un'interessante dinamica di genere, che sembra relazionare donna e "mostro" grazie alla comune disparità di trattamento rispetto al maschio bianco, in una sorta di comune sentire di chi si sente emarginato dalla maggioranza in controllo della società.

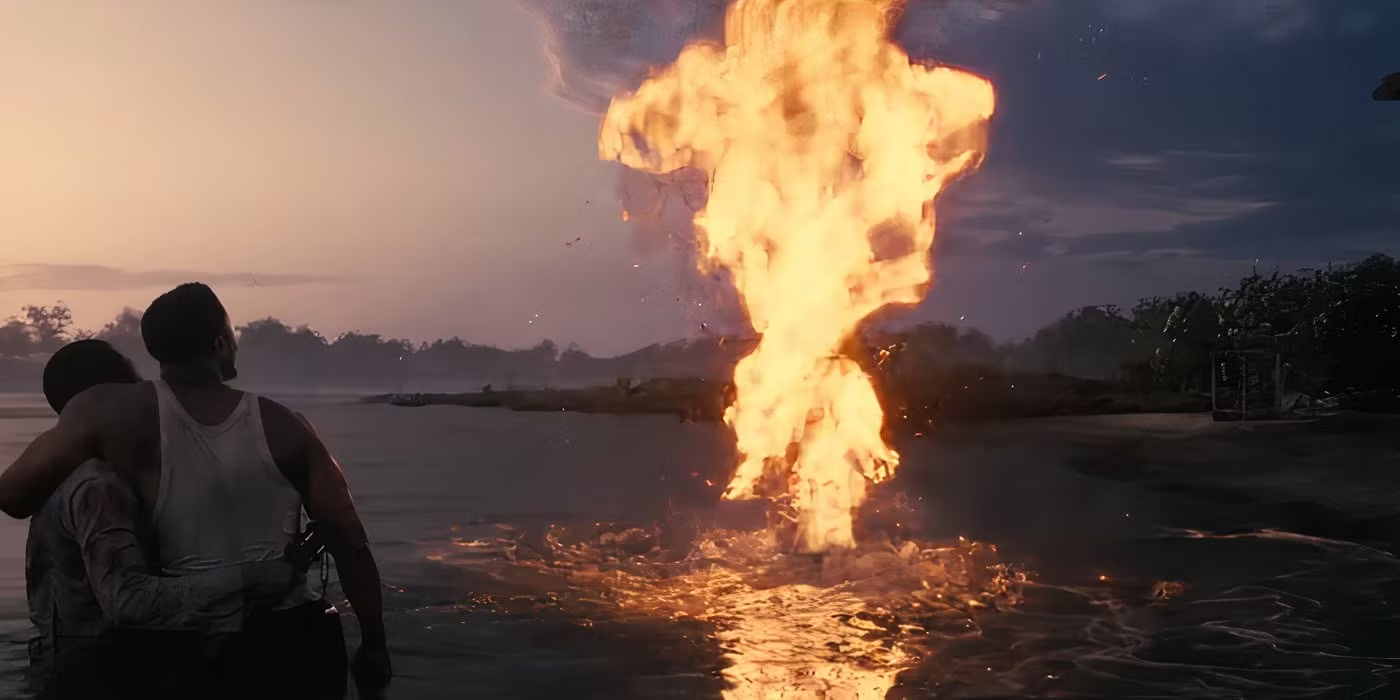

Certamente il film soffre in alcuni casi di didascalismo ed eccessiva verbosità nell'esprimere i tanti conflitti che intercorrono tra i personaggi, ma è anche un prezzo da pagare per la riuscita di una produzione che mira a coniugare le istanze autoriali di un regista con una precisa cifra stilistica e poetica con le esigenze di kolossal da più di 100 milioni di dollari di budget e fiore all'occhiello dell'offerta autunnale di una piattaforma di streaming generalista, per cui sono perdonabili alcune concessioni all'attuale panorama audiovisivo mainstream. Anche il maldestro ricorso eccessivo alla CGI in alcune sequenze, che finisce per minare l'usuale e certosina cura che l'autore di Blade II (Guillermo Del Toro, 2002) riserva a scenografie e architetture elevate al rango di personaggi veri e propri, alla stregua del grande cinema gotico ed espressionistico, sembra tradire la necessità in sede di regia di assecondare alcune intemperanze di Netflix, attenta a non alienarsi il pubblico più vasto possibile. Il risultato finale è comunque un grandissimo esempio di convergenza tra autorialità e spettacolarità da blockbuster con cui ancora una volta Del Toro riconcilia chiunque si sia sentito almeno una volta nella vita un mostro con il mondo che lo circonda, perché persino chi ha davvero agito da mostro può interrompere prima che sia troppo tardi il ciclo di odio in cui sembra piombato il mondo contemporaneo.