Grazie alla visibilità procurata da piattaforme come Youtube i cortometraggi possiedono da almeno un decennio una platea ben più ampia rispetto al passato, tanto da portare un numero considerevole di registi a trasporre le proprie creazioni divenute virali in lungometraggi distribuiti da grandi studios, come nel caso di Lights Out, diretto da David F. Sandberg nel 2016 in quanto espansione dell'omonimo corto risalente a tre anni prima. Simile iter produttivo investe anche Smile, espansione e sequel a firma di Parker Finn del precedente Laura Hasn't Slept (2020). Il film, arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2022 si rivela un inaspettato successo commerciale, con incassi paragonabili a quelli di blockbuster da centinaia di milioni di dollari a fronte di un budget inferiore ai venti, accolto anche da discrete recensioni, che forse, almeno a mio avviso, sono rimaste fin troppo in superficie rispetto a un lavoro piuttosto stratificato, pur nelle sue imperfezioni.

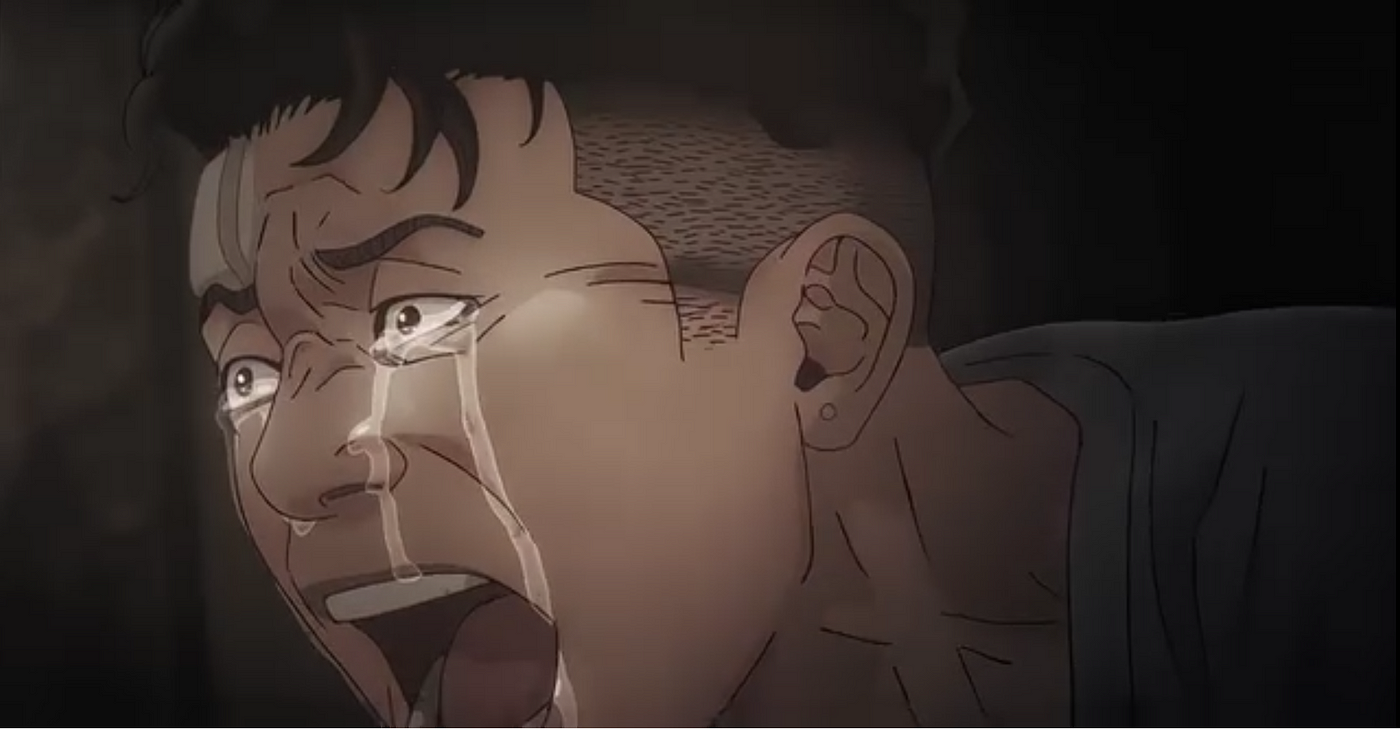

La terapeuta Rose Cotter (Sosie Bacon), protagonista della pellicola, sembra la perfetta esemplificazione della donna in carriera, almeno fino a quando non riceve l'incarico di soccorrere una dottoranda, Laura Weaver (Caitlin Stasey), in preda a improvvise allucinazioni. La paziente asserisce di vedere, in seguito al suicidio davanti ai suoi occhi di un professore, un'entità assumere l'aspetto di diverse persone, anche a lei conosciute e già defunte, per poi minacciarla mentre sorride nel più inquietante dei modi. La seduta si tramuta in tragedia quando la giovane, dopo una breve lotta contro qualcosa di invisibile, rivolge un ghigno spaventoso a Rose per poi tagliarsi la gola con un frammento di vaso. Da quel momento la dottoressa, comprensibilmente turbata da quanto accaduto, inizia a essere affetta dalle medesime visioni di Laura, che la isolano dalle persone a cui tiene di più, compreso il compagno Trevor (Jessie Usher). L'unico ad aiutarla, nonostante l'improbabilità della situazione, è l'ex fidanzato e poliziotto Joel (Kyle Gallner).

Espandere concetto e sceneggiatura alla base di un'opera di una manciata di minuti non è mai semplice. Utilizzando una comparazione sportiva non è un lavoro troppo distante dal passaggio dai cento metri alla marcia, per cui un atleta dovrebbe stravolgere completamente metodo di allenamento, abbandonare l'idea di concentrare tutte le proprie energie in un breve scatto in favore della resistenza sul lungo periodo e in tal senso modificare anche la propria forma mentis agonistica. Ecco perché Smile, come molti suoi predecessori, vive talvolta di episodicità, di ripetizione di taluni meccanismi che sul breve funzionano in maniera ben più efficace rispetto a quanto può accadere in una marcia filmica. Detto ciò la trasposizione a lungometraggio dell'intuizione dell'esordiente Finn mostra, però, una stratificazione di letture e significanti degna del migliore cinema di genere, quello in cui il pubblico, a seconda del proprio background culturale, può comunque trovare una traccia che ne soddisfi il palato. Sebbene il soggetto ricordi quasi pedissequamente il capolavoro di David Robert Mitchell It Follows (2014) il regista rielabora il calco di superficie adattandolo a un contesto generale completamente diverso: i personaggi hanno superato l'adolescenza ormai da un bel pezzo, la provincia più reietta degli States lascia il posto a un milieu tipicamente altoborghese ed è rimarcata anche la temporalità contemporanea in cui si svolge il racconto, dato che il vero fulcro dello stesso è la simbologia legata all'entità sorridente. Anche nella vicenda di Rose vi sono molti degli archetipi della fiaba e del viaggio dell'eroe a cui attingeva Mitchell per mostrare la maturazione di Jay, recuperando a propria volta l'impalcatura poetica craveniana, come ad esempio la discesa agli inferi e il terrible place rappresentato dalla casa dell'infanzia, ma l'autore fa di questo percorso atemporale una sineddoche di un fenomeno estremamente attuale e figlio del nostro tempo, la cosiddetta "smiling depression". Termine che designa il particolare stato, molto diffuso, nel quale vive chi pur accusando gran parte dei sintomi tipici della depressione li nasconde, anche solo parzialmente, in occasioni pubbliche adducendo una felicità totalmente illusoria e artificiosa. Un comportamento figlio di quella strisciante imposizione culturale prettamente contemporanea per cui l'unico modo attraverso il quale un individuo può trovare accettazione sociale è mostrarsi vincente, realizzato sia nella carriera, sia nel privato e costantemente in grado di tenere nel palmo delle proprie mani qualunque difficoltà. Uno spaventoso horror vacui mascherato da felicità che trova una notevole rappresentazione metaforica negli altrettanto perturbanti, nel senso freudiano del termine, sorrisi con cui si manifesta l'essere che perseguita Rose e tutti coloro che l'hanno preceduta, i quali, nel momento in cui cercano di esprimere liberamente il disagio provato a persone idealmente fidate, ricevono unicamente sospetto, incomprensione, disgusto e altre reazioni negative, come quelle di globuli bianchi che tentano di isolare tutto ciò che potrebbe minare il perfetto equilibrio dell'organismo sano. La malattia mentale, la devianza, il dolore, la sofferenza di qualunque tipo sono per la nostra società semplicemente dei virus da eliminare al fine di difendere la maschera di ostinata salute e ineluttabile felicità che propaganda come nelle peggiori distopie fantascientifiche e Fin lo ritrae con la propria cinepresa con la forza immaginifica di chi, al netto di singhiozzi figli probabilmente di poca esperienza, sa sfruttare gli strumenti più potenti della grammatica filmica, dall'efficacia del dosaggio sonoro, sia esso rumoristico o musicale, fino a movimenti di macchina che amplificano la sensazione di disagio della protagonista e di chiunque viva sulla propria pelle l'esclusione sociale, facendo propria la lezione del coevo cinema dell'orrore maggiormente riuscito, come il già citato It Follows ma anche The Witch (Robert Eggers, 2015), Hereditary (Ari Aster, 2018) o Malignant (James Wan, 2021).

Smile vive, in definitiva, molte delle contraddizioni che contrassegnano il cinema, specie mainstream, del terzo millennio, in cui l'esasperazione del postmodernismo e l'estemporaneità minano il risultato finale ma è davvero encomiabile la perizia formale con cui un cineasta esordiente ricorre al genere per dare forma a un malessere tanto etereo quanto impattante nella vita di molti tra noi spettatori, assolvendo a una delle funzioni ataviche dello spavento su schermo e che la continua ricerca della perfezione attuale, la stessa messa alla berlina dal film, porta tanti cinefili e recensori a liquidare con pareri superficiali come i sorrisi del mostro mutaforma.